誌

情

報

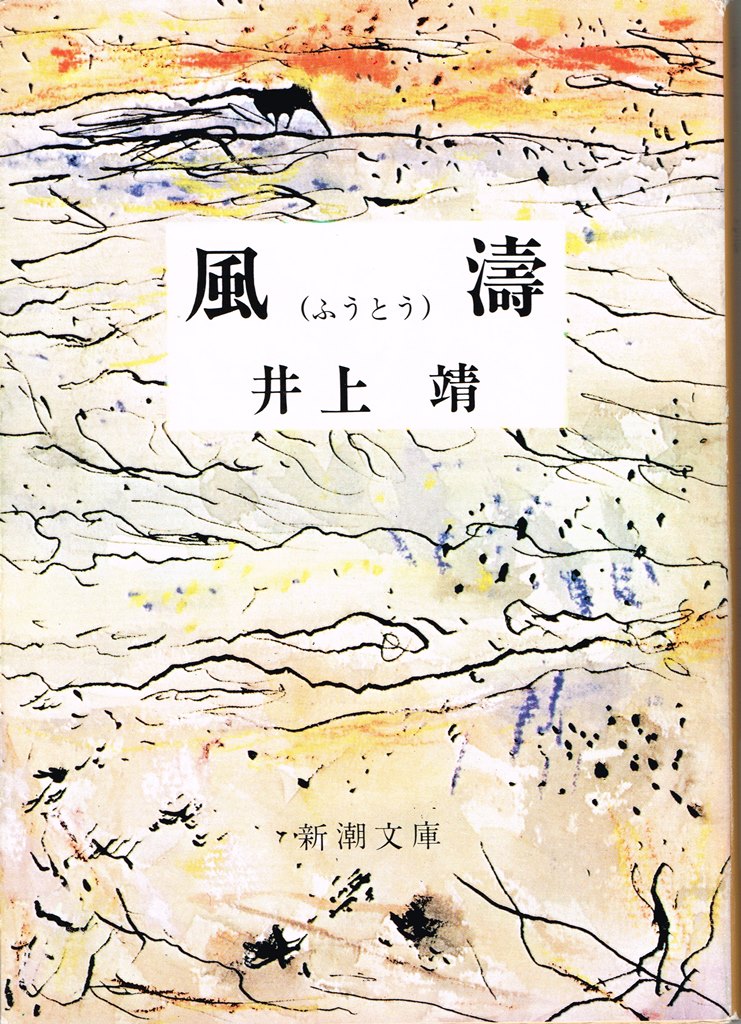

風濤(ふうとう)

新潮文庫

新潮社 東京 1963

定価 本体476円(税別)

想

・

内

容

紹

介

さて内容であるが、大雑把に言うと、今の朝鮮・韓国の前の李氏朝鮮の前の高麗国がフビライ率いる元との関係で大変迷惑を被ったという話である。

特に、二度にわたる元寇(1274年、1281年)に不本意に巻き込まれた高麗は疲弊してしまう。蒙古軍の来襲で国土は踏みにじられ、その挙げ句、元の目下の同盟者となり、フビライの野望であった日本征討のために兵士、水夫、梢工(船乗り、船頭)を提供し、かつ元軍の万の単位の兵士の糧食、九百艘もの艦船の建造も負担しなければならなかった。高麗の忠烈王はフビライの娘を妻に取り(降嫁)負担を和らげようとしたが、フビライの野望が勝りそれは叶わなかった。高麗国王とその重臣たちの苦悩が描かれている。

文藝評論家の篠田一士が「史書にあらず、月並みな歴史小説のメロドラマ性もとぼしいということになれば、作者はいったい、なんのために、この作品を書いたのだろうか。意味付けに窮した一部の批評家たちは、高麗の惨状を米軍占領下の日本のそれになぞらえた、一種の寓意小説であると論じたが、牽強付会(けんきょうふかい:こじつけ)もいいところだというしかあるまい。『風濤』の眼目は、フビライその人である」と解説している。

小説を読んで何を感じるかは人それぞれだ。井上靖が何を書きたかったのかそれは知らない。元の属国となった高麗は、率直に言って、今の日米関係の中の日本に似ていると思う。あるいは、この小説は、今の言葉でいうパワーハラスメントが主題だとも思う。パワハラで人はどうなるか、国はどうなるかということだ。

私の底の浅い歴史力では、二度の元寇では元軍がたまたま台風に遭って敗退し、日本は難を逃れた、という程度だった。

しかし、考えてみれば朝鮮半島から何万もの兵士が日本に向かうに当たり、膨大な人・物・金の準備が必要だ。私は元寇の時の朝鮮半島の事情に考えが及んだことがなかった。その意味で、この小説は大変刺激的であった。そして、篠田一士は嫌うかも知れないが、戦争はどんな理由があっても、やめとけと思う。戦争をして得をするのは一部の人間だけだ。

なお。「風濤」という言葉は本文でいくつか出てくるが、最初に出てくるのはフビライが赫徳(せきとく)を国信使、殷弘(いんこう)を国信副使として日本へ送ろうとして、その嚮導(きょうどう)役を高麗に命じたとき、「風濤険阻(ふうとうけんそ)ヲ以テ辞(ことわり)ト為スナカレ」という詔(しょう:天子の命令書)の中だ。海が荒れて行くことが出来なかったと言い訳をするな、必ず行ってこい、というわけだ。

そして、フビライの日本への手紙は次のように言っている。

「皇帝、書ヲ日本国王ニ奉ル。・・・ 故ニ特ニ使ヲ遣ワシ、国書ヲ携エテ朕ノ心ヲ布告セシメントス。冀(ねがわ)クバ自今以往、挨拶ヲ交シテ好ミヲ結ビ、相親睦センコトヲ。聖人ハ四海ヲ以テ家トナス。相通好セザルハ一家タルノ理ニアラズ。兵ヲ用ウルニ至ル、ソレ誰カ好ムトコロナランヤ。王特ニコレヲ図レ」とある。

要するに、戦争したくなければ元に従え、ということだろう。

しかし、これは結局日本には届かなかった。小説の中では「巨済島の松辺浦に至り、風濤天を蹴(かけ)るのをみて、対馬に渡ることに危険を感じ、高麗の使節と蒙古の使節が協議した上で、そこから引き返して来た」ということになっている。